成都劳动者李某维权案二审改判引争议:

司法偏袒破坏劳动法权威,亟待最高法、省高院纠错!

案件背景:用人单位“变相剥夺劳动权利”

李某自2009年入职成都某事业单位,从事记者工作。2017年10月,单位以“改革竞聘”为由单方取消其岗位,此后未安排工作,仅要求每日打卡签到,并按低于待岗标准发放远低于原工资的报酬。李某多次协商无果后,于2021年依据《劳动合同法》第三十八条解除劳动关系并申请仲裁,要求补发工资及经济补偿。

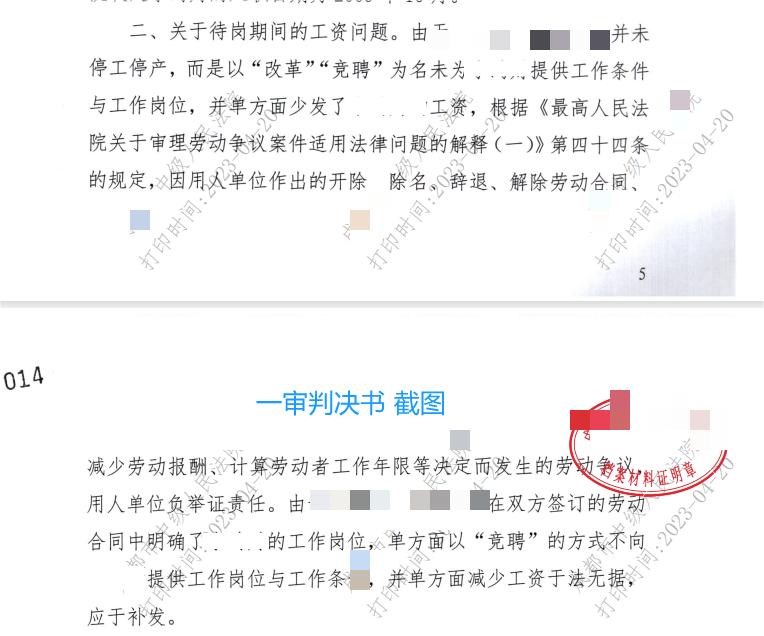

一审判决(2021川0191民初25032号)明确指出:单位未停工停产,却以“竞聘”之名不提供劳动条件,单方降薪违法,应补发工资差额15.6万元及经济补偿金6万余元。

(一审判决书截图)

二审改判(2022川01民终15864号)却推翻一审结论,认定李某“未实际提供劳动”,改判按成都市最低工资标准的80%计算待岗工资,最终仅支持5.1万元差额,导致劳动者权益严重缩水。

(二审判决书 截图)

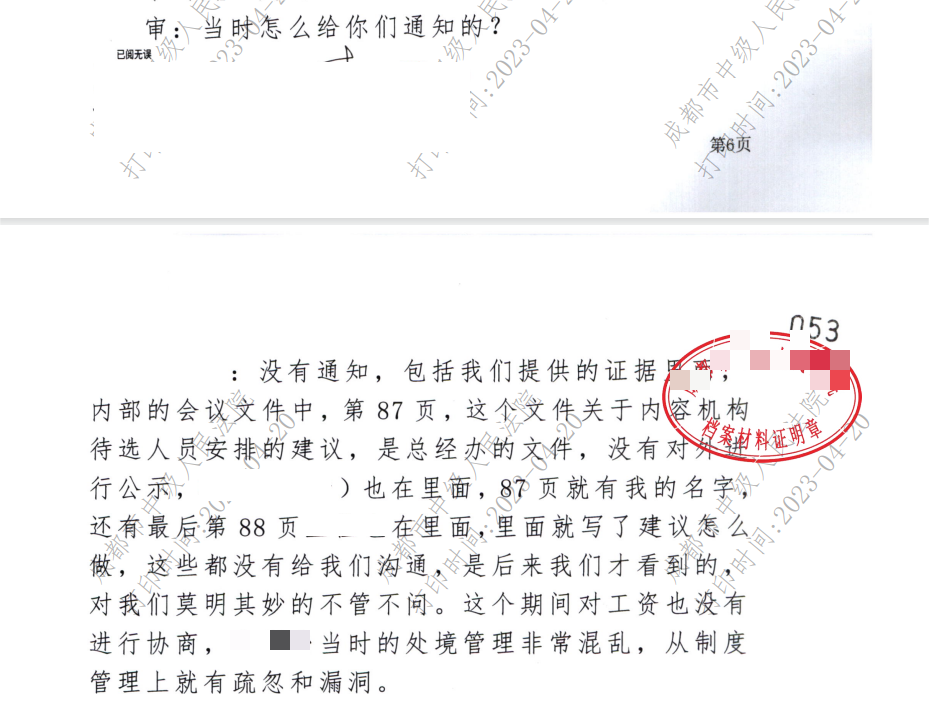

对于二审的无理改判当事人李某无法理解。二审中,单位未提交新证据。李某认为二审法官偷换概念,处于“待岗状态”并不等于待岗,因为一审已明确认定:“单位未停工停产,却以“竞聘”之名不提供劳动条件、工位及岗位,单方降薪违法,并违法在先。而且,李某并未收到过单位出具的任何关于待岗的公开文件及个人通知。

合法安排待岗须具备三要素

“合法安排待岗须同时具备合理事由、程序正当、待遇保障三大要素,缺一不可。中国劳动关系学院工会学院副教授范丽娜告诉记者,“其间,用人单位仍应为劳动者缴纳社保。在部分地区,用人单位还应承担由劳动者个人缴纳的社会保险。同时,律界多名律师表示,用人单位合法安排员工待岗需基于客观经营困难或不可抗力;或劳动合同、规章制度中有明确约定。不得滥用待岗变相降薪或逼迫员工离职。

(二审询问笔录 截图)

争议焦点:司法裁判为何背离劳动法?

1、 法律适用错误

A、 《工资支付暂行规定》第十二条明确,待岗生活费仅适用于“非因劳动者原因停工停产”的情形。本案中,成都市广播电视台正常经营,却以“竞聘”变相剥夺劳动岗位,显然不符合适用条件。二审法院混淆“待岗”与“停工停产”,直接导致裁判失当。

B、依据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》第四十四条,用人单位对降薪合法性负举证责任,但法院未要求单位提供任何待岗合法性证据,加重劳动者举证负担。

2、无视劳动条件核心义务

根据《劳动合同法》第三十八条,用人单位未提供劳动条件,劳动者有权解除合同并要求赔偿。本案中,单位长期未提供劳动条件、不安排岗位却要求打卡,构成“恶意不履行合同”,劳动者未工作系单位过错,工资请求权不应受限。

3、 年终奖违背举证责任规则

李某提交了历年领取年终奖的记录,但法院以“无制度文件”为由驳回主张。然而,根据《关于工资总额组成的规定》,年终奖若形成发放惯例,可视为工资组成部分。法院未要求用人单位举证取消年终奖的合法性,违背举证责任规则。

专家呼吁:纠错程序亟待启动

法律专家指出,此案暴露了三大问题:

司法裁判尺度不统一:成渝地区法院曾联合发布典型案例,强调对“变相剥夺劳动权利”行为严格追责(如遂宁曝光企业拖欠工资案中,人社部门直接责令垫付工资),但本案却出现反向裁判。

劳动者维权成本高:李某经历仲裁、一审、二审长达3年,最终仍因二审改判陷入生活困境、择业困境,反映劳动者维权程序冗长、司法救济乏力。

用人单位违法成本低:单位未受任何行政处罚,仅需支付最低工资差额,变相鼓励企业通过“长期待岗”逼迫劳动者离职。与《中华人民共和国劳动法》以及《中华人民共和国劳动合同法》的立法本意背道而驰,不利于构建和谐劳动关系!

社会影响:劳动法权威受损,司法公信力遭质疑

1、背离“保民生”政治要求四川高院院长王树江强调,2024年全省法院为农民工执行到位149.85亿元,发放司法救助金3400万元。李某案二审改判却与这一导向冲突,削弱“司法为民”公信力。

2、助长用人单位违法成本若放任“变相待岗”行为,企业可借“改革”之名规避劳动法义务,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环,与四川高院“助力新质生产力发展”的目标相悖。可见,司法实践中对劳动者权益的保护尺度亟需统一。

最高检监督必要性

最高检近年推动“劳动权益保护专项监督”,对类似案件可通过抗诉或检察建议督促再审。2024年四川法检“两长”联合审理热射病工伤案,已体现司法协同保护劳动者权益的典范,本案亟需最高人民检察院介入。

当事人李某说:“二审法院的承办法官严重偏袒成都电视台的违法行为;申请检察监督后,同级检察院办案检察官对成都电视台的违法行为只字不提,置之不理,目无法纪!再次申请复议后,省检察官的态度更是恶劣,对于李某反映的问题,该检察官不耐烦的说自己业务能力不够,拍桌子一走了之,要投诉就投诉去,我也不怕。”李某的陪同律师对此也无可奈何!信访中要求四川高院及成都中院院长接待说明案件情况,启动院长纠错,但多次通过合法途径维权无果,给当事人李某造成严重诉累。

最高检明确表示:针对冤假错案、枉法裁判的案件,无论过去多久,无论责任人是否在职或者退休,只要调查认定确有责任,都将依法追究司法责任!

五一特别倡议:以典型案例推动司法纠错,让劳动法不再“沉睡”,守护劳动者尊严!

值此五一劳动节,我们呼吁:

1、 四川省高院依职权启动再审,参照最高法指导案例18号改判用人单位按原工资补发差额。

2、 最高法将此案纳入年度典型案例,明确“未提供劳动条件、工位及岗位≠待岗”的裁判规则,纠正法律适用混乱。

3、最高检介入监督,对二审程序合法性及证据审查瑕疵提出检察建议,推动实质性公正。

编者语:劳动者的尊严,不容打折;劳动法的尊严,不容践踏!

本文部分引用:工人日报《合法安排停工待岗 “三个要素”缺一不可》