案件背景:用人单位“变相剥夺劳动权利”引争议

成都劳动者李某自2009年入职某市级媒体单位,从事记者工作。2017年10月,该单位以“内部改革”为由单方面取消其岗位,此后未安排实际工作,仅要求每日打卡签到,并按远低于原工资的标准发放报酬。李某多次协商无果后,于2021年依据《劳动合同法》解除劳动关系并申请仲裁,要求补发工资差额及经济补偿。

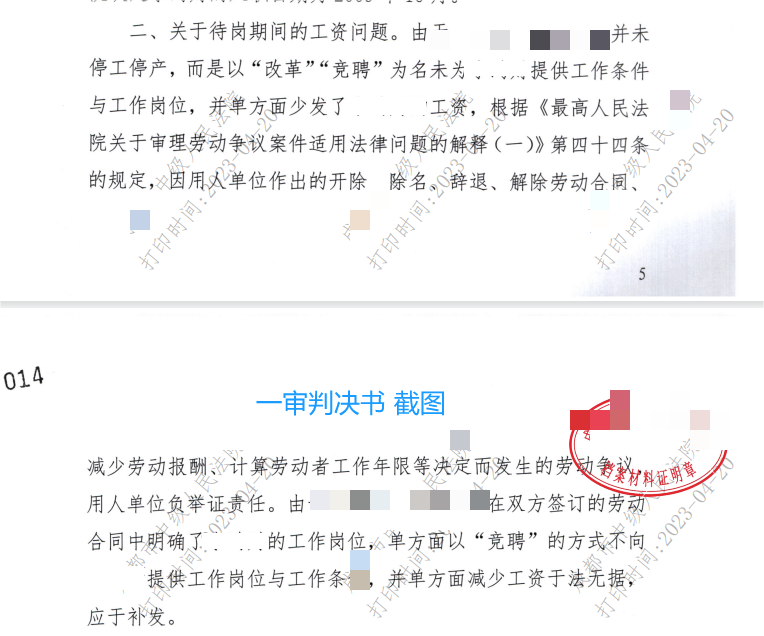

一审判决(2021川0191民初25032号)明确认定:单位未停工停产,却以“改革”之名不提供劳动条件,单方降薪行为违法,需补发工资差额15.6万元及经济补偿金6万余元。

(一审判决书截图)

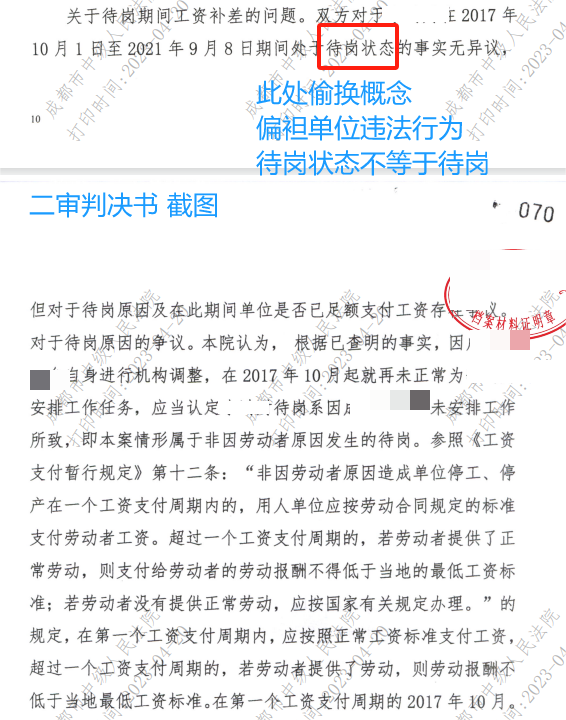

二审改判(2022川01民终15864号)推翻一审结论,认定李某“未实际提供劳动”,改判按当地最低工资标准的80%计算待岗工资,最终仅支持5.1万元差额,导致劳动者权益大幅缩水。

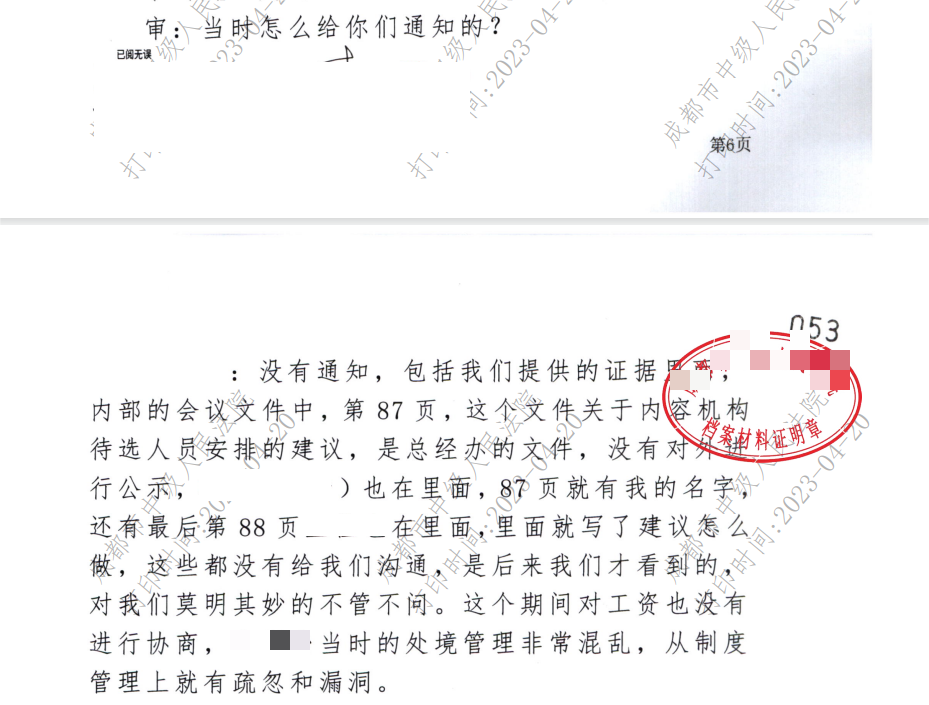

当事人李某表示无法接受二审结果。其指出,单位未提交新证据,且从未出具任何正式待岗通知,质疑法院混淆“待岗”与“停工停产”概念。

(二审判决书 截图)

(二审询问笔录截图)

法律焦点:待岗合法性须符合三要素

法律专家强调,合法待岗需同时满足合理事由、程序正当、待遇保障三要素。本案中,用人单位既未停工停产,也未与劳动者协商一致,涉嫌滥用“待岗”变相降薪。

争议核心:

1、法律适用偏差

《工资支付暂行规定》明确待岗生活费仅适用于“非劳动者原因停工停产”情形。本案用人单位正常经营,却以“改革”剥夺劳动条件,二审判决被指混淆法律概念。

2、年终奖:举证责任倒置

李某提交了历年领取年终奖的记录,但法院以“无制度文件”为由驳回主张。然而,根据《关于工资总额组成的规定》,年终奖若形成发放惯例,可视为工资组成部分。法院未要求用人单位举证取消年终奖的合法性,违背举证责任规则。

3、劳动条件缺失

《劳动合同法》规定,用人单位未提供劳动条件,劳动者有权解除合同并索赔。李某长期未被安排岗位,未工作系单位过错,工资请求权不应受限。

(二审询问笔录 截图)

社会影响:劳动者权益保障亟待强化

此案暴露出三大问题:

1、司法裁判尺度不一

同类案件中,部分地区法院对“变相剥夺劳动权利”行为严格追责,但本案二审结果引发对法律适用统一的质疑。

2、维权成本高昂

劳动者历经仲裁、一审、二审耗时三年,最终仍陷入困境,反映司法救济效率亟待提升。

3、企业违法成本过低

用人单位仅需支付最低工资差额,变相鼓励“以岗逼离”,与构建和谐劳动关系的立法初衷相悖。

专家呼吁:以典型案例推动司法进步

法律界人士指出,此案具有典型意义,建议:

上级法院依职权再审,参照最高法相关指导案例,明确“未提供劳动条件≠待岗”的裁判规则。

强化司法监督机制,通过典型案例纠正法律适用偏差,统一裁判尺度。

降低劳动者维权门槛,优化程序设置,提升司法救济实效性。

五一倡议:守护劳动者尊严,让法律不再“沉睡”

值此劳动节之际,我们呼吁:

1、司法机关:以公正裁判捍卫劳动法权威,杜绝变相侵害劳动者权益的行为。

2、社会各界:共同关注劳动者生存境遇,推动构建更公平的职场环境。

3、劳动者:勇敢运用法律武器,维护自身合法权益。

编者语:劳动者的尊严不容打折,法律的尊严不容妥协!(泫轲)

(本文部分内容引用工人日报《合法安排停工待岗 “三个要素”缺一不可》,案件相关细节已做匿名化处理。)